摘要 倪柝声在中国建立并带领地方教会时,所处的是一个动荡时代。倪柝声使用了作者称 之为“去神学术语化”的方法,来处理地方教会外部与地方教会内部的双重张力,并满足神 学教育和信徒牧养的需要。因此,倪柝声的基督观论述中,“应用神学”方面的论述比例要 远远高过“教义神学”的论述。本文尝试系统化地整理倪氏基督观中“教义神学”的内容。倪柝声的基督观对于基督的位格、神人二性、道成肉身、基督的意志、基督的十字架与死、 基督与圣灵的关系、基督与教会的关系、基督的再来,提供了清楚的描述。倪氏的基督观涵 盖位格联合、同归于一、属性相通、道成肉身的目的,和信徒有分基督的生命和性情等重要 神学观念,构成一个严谨的体系。倪柝声也对各种异端基督观提出了批判。本文根据倪氏的 相关文献,还原基督观《迦克顿信条》的核心部分,证明倪柝声的基督观符合迦克顿式的基督观。

关键字:倪柝声,基督,神学,神学术语,迦克顿信条

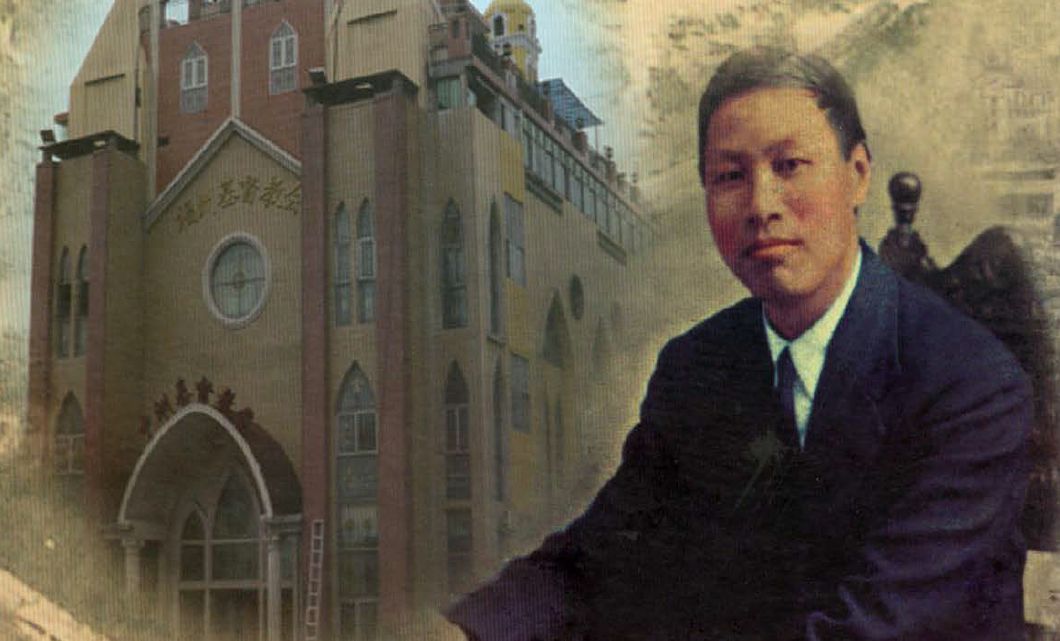

壹.倪柝声的处境对其神学表述的影响倪柝声(1903-1972)于1922 年与王载夫妇在福州开始第一次擘饼聚会。这次擘饼[1] 聚会不仅仅被视为第一处地方教会的建立,也被视为倪氏职事(事工)的起始。一直到1952 年4 月10 日倪氏被捕的这30 年中,基督教内部正处于自由主义神学(Liberal Theology) [2]、新正统主义(Neo-Orthodoxy)和保守的基要主义(Fundamentalism)的斗争中[3]。倪氏 参与贾玉铭所办《灵光报》编辑工作(1942)的时候,受到了保守派基督教的影响[4],接下 来接触普利茅斯弟兄会“时代论”代表的基要主义,并与内地会建立了长远的合作关系[5]。倪氏除了从内地会的创办人戴德生获得关于“正常基督徒生活”的帮助外[6],也常常与内地 会的西教士讨论神学方面的问题[7],以至于内地会撤离中国大陆的时候,把其在中国所有的 牧养和带领工作都交给了地方教会。这使得地方教会成为中国基督教保守主义的代表。

倪柝声生于八国联军(1900~1901)后第二年,而中国内地会的创办人戴得生则于1905 年过世于长沙。倪氏的一生也几乎完全与内地会的“坚固扩展时(1905~1951)”重叠[8], 也涵盖了近代中国脱离农业封建社会,迈向现代化过程中所有的主要重大事件。动荡的政治环境直接造成国民教育水平的停滞不前。 根据《剑桥中华民国史》提供的资料,1933 年全 中国的大学毕业生总数是7,311 名,1934年为7,552 名(当时中国人口估计约在4.3~ 5 亿之间)。如此微不足道的数字使得中国人口在1934 年,每万人中只有0.88名大学本科教育程度的学生,如此低的比例根本无法应付国家的规模与发展。[9]根据《剑桥中华人民共和国史料》,这个数字到了1949 年上升到18.5 万人。即便到了1982 年,中国男性的识字率约为人口总数的30~45%,女性为2~10%。[10]这勾勒出当时在地方教会内部信徒普遍教育水准。在当时地方教会中,仅仅只有少数核心同工具有高等教育水准,可谓为当时的社会精英分子。

由此观之,倪氏的听众基本上可以分为三大类:第一,内地会为主(或西方差会)的西教士:他们往往具有相当高的学历。以内地会为例,最有名的“剑桥七杰”都是当时牛津和剑桥大学的毕业生。 第二,地方教会内部的同工,这部分又可以分为两类。倪氏的主要核心同工素质相对整齐,除了往往毕业于当时中国的大学外,某些同工具有相当的英文水准,也有许多同工接受过神学教育[11],是中国的社会和基督教精英。但是,在基层的长老(教会领袖)方面,他们的程度就参差不齐。 第三,一般的听众的教育程度则更为有限。倪柝声是一位“教牧”形的牧者,一生并没有撰写过任何“系统神学”的专著。他的著作,包括《倪柝声文集》(李常受编辑)和《倪柝声全集》(江守道编辑) 都是后人根据 “讲道听抄稿件”整理润色而成。

综合上述的背景资料,我们可以看出倪氏在当时带领地方教会时,面临两个必须解决的基本问题:

首先,他必须处理地方教会与当时的神学教育的关系。如果地方教会向当时的神学界全面开放,就必然要面临被自由主义神学化的危机。这不仅是地方教会,而是当时整个中国基督教共同面对的问题。目前在学术界中,只有赵天恩牧师在中国福音会编辑的《台湾宣教50年》的结语中,清楚地指出倪柝声并不是反神学,而是反对“自由神学”。[12] 此外,研究者 也可以从倪氏在其著作中对所谓“摩登派神学”的批判,得到印证。[13]

其次,倪氏在讲道的时候,要面对教育程度两极化的听众:一个群体是少数受过高等教育的社会精英;另一个群体是仅有基本甚至毫无阅读能力的听众,他们占了听众的绝大多数。以基督观为例:对于普遍具有大学教育背景的西教士和中国本土的基督教精英而言,他们较为容易理解西方的、外来的、抽象并复杂的神学术语及观念,如:位格(Person)、性情(Nature; 性质)、同质(Homoousion)、异质(Heteroousion)、位格联合(Hypostatic Union)、属性相通(Communicatio Idiomatum)。更何况这些术语也往往被神学家所抱怨——约翰加尔文在《基督教要义》1.13.3-5 就抱怨正统神学是不得已才采用位格和性情的语言。对于从未接触过外来文化的中国一般信徒而言,期盼他们能够透过此类学术性的神学术语,来理解正统的基督教神学观念,无异于缘木求鱼。这个情况迫使倪氏需要寻找一种一方面能够同时涵盖教育程度两极化听众,又能够传递正统基督教信仰的讲道方式[14],以奠定地方教会的神学基础和属灵传统。[15]

倪柝声在地方教会内部采取了一种笔者称之为“去神学术语化”的进路,就是:在讲述神学观念的时候,剥去其神学术语的包装,而直接讲述其核心思想/观念。[16] 以基督观为例, 倪氏认为“神真理的中心,就是基督。神的中心,就是基督”[17]——这是典型的“以基督为中心”(Christocentric)主义。倪氏并不拘泥于名词、字句、方法或道理(doctrine,教义),他认为认识神的儿子(的位格)才是重点;也就是说,对于倪氏而言,客观的神学教义乃是帮助信仰迈向对基督主观认识并经历的规范和道路,而非目的。[18] 因此,灌输圣经或神学的知识并不是倪氏的主要关注点。[19]倪氏希望藉此能够在戒除自由主义神学对刚诞生的地方教会的影响的同时,又能够在灵性牧养和神学教育方面,满足各种听众的需要,帮助信徒认识基督的位格,进而对基督产生主观的经历,建立真正的基督教信仰。从地方教会的宣教史来看,这种“去神学术语化”使得地方教会的教义变得非常中性,并提高其在不同文化和处境中的被接受程度,间接地促进了地方教会的全球宣教事工。[20] 这个进路对整个中国教会产生了以下二个影响: 第一,这种进路不但成为地方教会的传统,也因着倪氏的影响力,被大多数的传统中国教会所采用,作为面对甚至对抗西方神学与其神学教育系统,并塑造中国自身神学传统的方法。

第二,想要在倪氏著作中寻找“特定神学术语”,或系统神学中某种特定“论”之专文/专著的研究者,往往错误地认为倪氏不但没有神学、不懂神学甚至反对神学。最明显的例 子就是前述赵天恩牧师指出倪氏事实上因为反对当时的自由神学而反对神学教育后,立刻 说:“好像西谚所说倒掉洗澡水时,连婴儿也一起倒掉了。”[21]

对于神学的负面评价 | 对于神学的正面评价 |

| “你们的思想要受神的话影响,不要受 更正教神学的影响。”[22] | “我们把所有的启示、解释、合在一 起,分析清楚,来断定一个真理,这就是神 学。正规的神学,就是要看见圣经里的真理 。这个可以叫作教义的神学。我们这样去读,就能对圣经的真理有清楚的认识。”[23] |

| “道理没有多大用处,神学没有多大用 处。光有圣经的知识有什么用?”[24] | “神的话有两个不同的范围,第一个范 围是道理、神学的;第二个范围是生命 、属灵的。这样分没有错。”[25] |

因为过去对于倪柝声思想的研究,忽视了塑造他特有的讲道风格的历史背景,造成研究者往往无视于同时在《倪柝声文集》中出现的,许多类似以下两极化并相互矛盾的论述:

表一:倪柝声评价神学对照表若非深入研究倪氏当时所身处的大环境,就无法解释“神学”这个词在倪氏身上所展现出的两极化张力,也会导致研究者无法跳脱对于倪氏的定见,而客观地分析并评估倪氏的神学思想,以致研究者往往认为没有受过正规神学教育的倪氏不但“反智”,也“反神学”。[26] 本文尝试突破这些研究倪柝声神学思想的盲点,在传统系统神学基督观的框架与标准下,分析倪氏相关文字,并将倪氏的文字与相关的神学家比较,以探索并还原倪氏著作中的 基督观。本文采用的原始资料以台湾福音书房出版的《倪柝声文集》为主。(待续)

注:所有注脚在最后一篇连载时呈现。

• END •