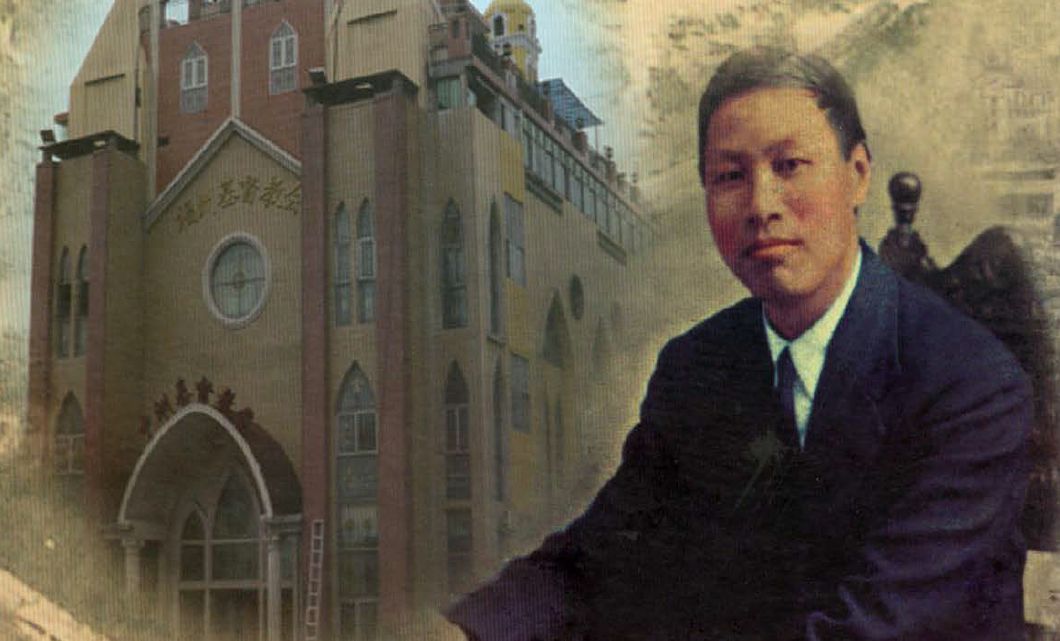

4. 倪柝声:中国弟兄会传统和他的“中国教会”之神学思考

4.1. 历史背景概述

作为对中国弟兄会传统的拓展人倪柝声关于教会论思考的理解,我们需要进入他同时期的中国基督教神学家的言说文本中去,看看不同的思考路径中得出怎样的理解和解释,以便我们可以看出,弟兄会传统关于教会论的独特见地及其特殊的历史意义。

我们已经看到,教会领袖与神学院教授神学家因其职分有别和受众特定而体现出不同的文风和叙事议论模式。赵紫宸更多的是大学教授、神学家和国际教会组织的中国代表;而丁光训主教则是在中国大陆特定的政治和历史背景中作为全国唯一合法的基督教组织的领导人来谈论教会问题。

倪柝声的教会论为什么特别具有一种值得我们去研究的价值?主要有如下几点原因:

一是在整个20世纪上半叶,民国时期的中国,既有晚清开始的殖民地和半殖民地的丧权辱国之灾,也有千年帝制行将结束和告终的混乱,同时,还有人类文明史上的东西方不同文化传统的碰撞、交锋和融合,在这个背景中,救亡图存几乎贯穿着整个100年的近代史。而基督教新教在这个特定的时期大规模地传入中国,既有西方列强的庇护,也有慈爱、善行和义举为怀的许多西方传教士和各种类型的组织与机构。他们打开了中国封闭的大门和窗户,打开了沉睡的中国精英阶层对世界和人类的视野,唤醒了自元、明、清三朝被非常低级的落后的宗教、精神和价值系统严重滞后的民族精神和醒觉意识,让越来越多的中国知识阶层和士大夫阶层看到了外部世界的真实情况。当民族主义思潮风起云涌的时候,倪柝声却超越了这些时代大潮,以一种特定的方式,传承了基督教的使徒传统。可以说,他是非西方差会所管辖和扶持的中国本土自治、自养、自传来建立教会的最早的领袖之一。只是因为他所选择的不是近代宗教改革运动中出现的体制教会(Magisterial Church), 也不是激进改教派走的自由教会(Free Church), 他所选择的是古老的弟兄会传统,是与历史教会或信经教会、圣礼型教会,或主流教会不一样的,又有别于激进改教派的那种圣礼象征论模式不同的教会体制。在研究和分析倪柝声教会论神学观时,我们需要在历史教会的大背景中去廓清和界定这一传统,而不是简单化地将之认定为异常、异端或邪教等极其浮浅、轻率,或无知,或别有用心等定义。

二是在传教士开设的各类学堂等教育机构中,中国基督教徒中开始出现直接读圣经,直接与上帝建立秘契的关系,同时,也以知识学的敏锐和逻辑来琢磨上帝话语中的启示之人。这些人原本就秉承了两千多年相传的儒家天道和伦理遗产,就是说,在他们的前设理解(Pre-comprehension)中,一直含有“朝闻道,夕死可矣!” 之超然境界和世界观;当西方传教机构在华的各项事工,如医院、教育、媒体和公共事业,凡是创建和拓展的过程中,无论是在法律、伦理和现实程序的正当性与合法性方面,总是要涉及到宗主国与主权国家之间的利益。这就是说,新教教会本身在西方世界就被分裂成越来越多的碎片派系,自然他们在华的传教、事工和拓展等等,也是碎片化、地盘化和帮会化。这个对于衰微中的大一统帝国的知识阶层和政治精英来说,一定是感觉非常不适,而理念上的不一致或激化为一种或重或轻的冲突,就会以“宗派主义”来贬义地界定在华各类西方差会,无论他们在公共事业方面,对现代中国做出怎样的贡献,付出怎样的代价,牺牲怎样的人员。那么,倪柝声的历史意义就是在这样的背景中,从西方非主流的弟兄会传统中获得启迪,直接回到新约时期的初期教会中,以属灵的团契,从家庭聚会开始,走出一条崭新的道路。

三是,在现代中国史上,最悲惨的“黑暗时期”,就是1966-1976年的“十年文革”,整个中国传统文化和道德秩序几乎完全被暴力和混乱所摧毁。其实,从1950年开始,整个三十年时期,大一统的中国在一种特定的政治意识形态下,宗教所受到的摧残最严重,包括佛教和道教,而冷战时代造成的对立、对抗和冲突,又使得西方资本主义国家的宗教信仰、价值观和生活方式,成为中国国家意识形态的直接对立面。在这个特殊的历史背景中,就基督教而言,唯一合法的正式教会“三自组织”(或曰“基督教两会”)完全是政府基督教事务代办处,完全失去了教会性。在文革期间,与其它所有的合法宗教组织一样,甚至也完全停止工作,名存实亡。于是,在民间大量的饥渴慕义的善良诚实民众,开始追寻几乎灭绝了的基督教福音和神秘的团契生活。这就是文革时期和文革前后几十年间遍布城乡的各类家庭教会情景。

我的提醒点是,大量的非三自的家庭教会和信仰团契都不约而同地被倪柝声所创建的中国弟兄会教会(最初的名称是小群,后来又称为地方教会;聚会处;教会所;召会等)而吸引。或者组成弟兄会的团契,在家里聚会,祈祷,读经,掰饼;或者借用这个传统的特定汉语术语。在这个演变过程中,一些江湖帮会背景的散兵游勇或大佬枭雄,开始混杂于乡村的家庭教会系统中,一如两千年基督教历史上一再出现的异端、邪教和非法犯罪组织一样,在三自组织之外的广袤大地,中国的具有宗教色彩或因素的各种邪教组织也随着“改革开放”和经济建设的历史变动涌现于各地城乡人群中。特别是急速发展的商品经济和繁荣致富的消费主义时代背景下,极端个人主义和物质主义混杂着成一股巨大的狂欢式的世俗主义或学术上界定的经济自由主义、文化自由主义和社会自由主义思潮,冲击着后意识形态化的中国当前,于是,基督教信仰就成为这个古老的民族中善良和有道义担当者的最有效的自救和自强的希望。这个图景中,一方面大量的来自西方的基督教神学和传统的书籍被翻译成中文,大量的优秀的青年学生远涉重洋,归信基督,进入留学所在地的各类教会,一方面政府全力扶持和保障的“三自教会”却在丁光训主教之后越来越非教会化,官场衙门化,这样,大量的需要牧养的信徒就被三种力量所吸引,或所牧养。其中有各类福音派组织;改革宗系统;和异端组织,其中,异端出现违反偏差或犯法行为的事实也就常常出现。

我的思考是反过来,即为什么遍布乡村的一些极端基督教团体,偏差教派,异端和邪教,无论是何种原因和目的,却偏偏喜爱用倪柝声及其所创建的中国弟兄会传统特定的词汇、术语和模式?这个问题的理解和解释已经超出了历史神学和系统神学的范围,已经具有政治学、社会学和伦理学的意义。我将在分析完倪柝声的教会论之后给予进一步的讨论、探索和诠释。

4.2. 倪柝声教会论之独特路径: 《启示录》中的7个教会之隐喻与异象

从历史的视野来看,我们已经确认,与上述的赵紫宸、丁光训关于中国教会的思考不同的是倪柝声等非主流教会领袖人物的神学思考。[16] 就倪柝声传统而言,他在中国特定的历史处境中传承古老的弟兄会传统,可谓开拓性的,因此,也必定要引起极多的历史性的误解,这些误解在同时期的以西方传教运动中的各种宗派组织那里存在过,也在1950年代的“三自爱国运动”之初存在过,甚至至今在海外福音派华人教会的神学院和教牧阶层或多或少地依然存在着。[17]

他的教会论路径就是从圣经,尤其是从启示录第二章、第三章中获得直接的亮光和启迪。他写道:

“这两章所论的七个教会,乃是当时实在有的教会,其情形也是当时各教会实际的情形。但同时,这七个教会也是代表教会的七个时代,其情形也是各个时代教会的普遍情形。然而这并非绝对的,不过是说使徒后的教会更像以弗所,第二代的教会情形更像士每拿而已。同时,使徒后教会情形也是兼有其余六教会情形的。”[18]

显而易见,倪柝声的释经原则已经超越了华人福音派的字义明示式,而具有古公教会的四义解经法的特征。他强调这七个教会所预指的是历史中所有在特定时空中存在着的教会,这一点就具有极大的历史跨度和透视性。此外,他使用的“七个时代”这个术语也显示了他与他多次认同和赞扬的达秘(Henry Nelson Darby)之间的神学关联。

古典时代论的观点:“认为与其说这些是写给个别教会的书信(Bullinger 1909:68 认为这些根本不是信函,而全都是预言),不如说这些是预言教会时期未来七个阶段的历史计划(Chafer, Walvoord)。于是,以弗所代表的是初期教会,士每拿代表的是教父时期遭迫害的时代,别迦摩代表的是康斯坦丁统治期间,推雅推喇代表中世纪,撒狄是宗教改革时期,非拉铁非是十八与十九世纪(宣教),而老底嘉则是现代时期(基督再临前背道渐增的时期)。Thomas (1992:508-10)勾勒出这个观点的三个主要论证:经文中叙述的道德状况非常繁杂,不可能单单指约翰时代的教会;其中预言的气氛超越第一世纪;最后三个教会尤其可一直延伸到基督再临;教会历史的各个时期与这七封书信所言一一对应,不可能出于巧合。然而这七个教会的细节不只是教会各时期的回响。” [19] 这一点,我们在下面分析倪柝声神学传承时还要专门展开研究。

关于传达给七个教会书信的七个使者,倪柝声是这样的解释:“每封信都是写给使者,使者是何人我们已查考过了,但愿主兴起我们能作一使者。虽然每封信都是写给使者,然而也是对教会说的,所以与每个教会信徒有关。”[20]

最后一句话足以显示倪柝声的释经观中确实具有一种古公教会的传统,将上帝全权做主,贯穿整个人类存在的时空,就这一点,已经让我们看到倪柝声在当时就超越了宗派主义、民族主义和极端自由主义等后现代的教会病,与古教父传统和加尔主义的历史观相合。[21]

现在我们一起来就倪柝声在1945年的查经辅导资料,后于同年11月在重庆重新整理印发的《教会的正统》,他专门围绕着启示录1-3章中的七个教会来展开其特殊的教会论神学观。在导言部分,倪柝声强调:

“但在启示录里,不只有世界的情形,也有教会的情形。启示录也给我们看见:在教会外表情形非常纷乱的时候,到底哪样是神所喜悦的?哪样是主所定罪的?主到底对于教会所定的是什么道路?教会在外表上、在历史上,要有许多不同的表现。但是,哪样作,哪一个情形,是主所要的呢?这就是约翰给我们看见的内幕心意。”[22]

倪柝声的视野就此显明,他从启示录的七个教会从使者中得到的信来看历史时空中的教会及其对现实的教会,他所实实在在设身处境所在的现实中的教会,究竟有怎样的启示?[23]这就是他的教会论的进路,显然有别于历史教会就教理教义的概念、术语、内涵与外延来界定圣经启示中作为主的奥体在世俗世界中的理想模式“圣而公”(《使徒信经》)和“唯一、神圣、大公、使徒所传” (We believe in the one, holy, Christian, and apostolic church《尼西亚信经》来确立教会的本质与现实中的不同形态。路德和加尔文在历史教会的教会论传承中,继续就“道的宣讲”和“基督亲设的诸般圣事之实施”作为教会的可见的记号(Notae ecclasiae)。[24]

“今天教会出了问题,启示录就告诉我们怎样作。不从启示录里去寻觅道路,我就不知道你们的基督徒是怎样作法的。”[25]

倪柝声特别强调启示录是一部预言之书,他突出地点明道:“每一个人读启示录的时候,头一件就是要知道这是一卷什么样的书。人都晓得启示录是预言,但是,如果再问他七个教会是不是预言,他就不敢说了。在一章和二十二章里我们看见,启示录的特点是以预言为性质的。不只七印、七号、七碗是预言,连七封书信也是预言。这本书就是预言的书,所以没有人敢增加,也不容人减少。”[26]

倪柝声为什么开篇就点明启示录作为预言之书?

这是理解他独特的教会论的起步,因为预言意味着面向未来的历史时空中所发生的事件,这个领会是连接着旧约神学传统的,特别是旧约以色列人的启示文学传统。[27] 因此,犹太-基督徒特定的史观由此形成,并通过漫长的历史时期成为西方文明的历史主线,即,一部拯救的历史,有起点,有过程,有终极目标,而神始终是这个历史进程的最高主宰。许多一时无法解开的谜团无论怎样,从未动摇过基督教的史观。在这个理解前提下,我们就可以理解倪柝声强调预言之书的意向为何?

他说:“因为它是预言的书,我们就得把它当作预言,并要寻出预言的应验。启示录这卷书的性质,我们应当注意:第一,它是预言;第二,因为它是预言的缘故,所以它要应验。在亚细亚地方,当时的教会不只是七个,为什么约翰就只提这七个教会呢?他在拔摩海岛的时候,他只看见这七个教会,因为这七个教会能够代表所有其它的教会。神拣选这七个性质相合的教会,把预言放在她们的身上。”[28]

如何理解倪柝声的释经原则呢?我们要从他的文字中读出他的神学理念和圣经观,显然,他忠于圣经启示是第一原则,把圣经作为神的话来绝对地持守,并施行在现实的事工中。他说:“地上不只七个教会,但这七个教会是拿出来作代表的。天上只有七个灯台,这七个教会的历史就是完全的教会历史了。我们要特别注意,就是在一章里给我们看见:‘念这书上预言的,和那些听见又遵守其中所记载的,都是有福的。’(启1:3)二十二章又说:‘凡遵守这书上预言的有福了。’(启22:7)因此,我们可以说,这些预言都是神的命令。外面虽然是穿上预言的衣服,里面却是神的命令。”[29]

若我们从书斋学术研究来分析倪柝声的释经原则,我们就会发现他所传承的其实是古老的新约教会时期,即初期教会教父们的解经方法,从寓意、象征和隐喻等修辞手法中获得神圣的光照和启示。如斐洛所言:“这里我们可以撇开字面解释,转向寓意解释。所说的话里包含着对惟有靠理解力才能领会之事的比喻。” [30]

佩特森作为二十世纪最具盛名的德国神学家对启示录的诠释有着特别的洞见,他的前提性观点可以作为我们理解倪柝声教会论的学术参照:“启示录是对耶路撒冷圣殿敬拜的寓意性解释,即如斐洛(Philo)和约瑟夫斯(Flavius Josephus)所谓之寓意性解释。而斐洛和约瑟夫斯所谓寓意性解释与斯多葛哲学相关,具有宇宙学特征;启示录的寓意性解释则与基督论相关,具有神学特征。”[31]

“启示录作者写信给七个 Ekklesia (教会),也就是七个城市的七个堂会。很明显,这七个城或七个堂会,并非历史上恰好有过的,而是对作者具有象征意义。”[32]

这里,我们还得加上,就历史神学而言,倪柝声的神学观中的原则与加尔文传统在此完全一致。根据巴特的理解,路德的神学范式在改教之初是律法-福音说,即路德著名的教义,在他改教事业还未开始前,他就一再强调:“全部基督信仰的奥秘就在于律法与福音的统一,谁若明白律法与福音的关系,谁就可以说,主啊,感谢你,使我成为神学家!” [33]

而加尔文作为第二代改教家中最优秀的代表,则在路德改教原则的基础上,将律法-福音论,进一步推进到律法-福音-律法。[34] 这就是说,加尔文不是书斋学者在标新立异地玩弄文字游戏,而是在现实的改教事工中,将基督徒的蒙召视为不可推卸和抗拒的恩典(Irresistible Grace),来执行神的神圣的命令。在这个层面,福音对于特别蒙召者来说就是绝对的命令,犹如旧约时期蒙召而被拣选为子民的以色列民必须谨守的律法和诫命。[35]

因此,倪柝声坚信:“启示录这一卷书是实行的书,不是研究的书。这里的预言和其它的预言两样,这是给人遵守的。在约翰和我们中间,有一个共同的原则,就是这预言是给我们去遵守的,要我们从头到末了去遵守。不愿意遵守的人,怎能明白七个教会呢?”[36]

现在我们就开始进入倪柝声神学视野中的这七个教会,看看他作为中国弟兄会创建者,即,教会领袖和牧者,是如何从启示录中的七个教会预言中看到神的命令,是如何从神所掌管的人类历史中看到具体的异象。

4.2.1. 以弗所教会(启2:1-7)

在理解启示录作为预言之书的这个大视野中,以弗所教会作为七个教会中的第一个,具有怎样的隐秘启示呢?显然,使徒时代的教会不仅仅是当时的现实教会,也隐喻着第一世纪的全部教会,整个基督教的情形。[37]

值得留心的是,在诠释第2:6节的经文时,倪柝声进入了历史教会的祭司阶层,即教会论中的神品阶层这特殊议题,借此,我们可以明白在这个背景中,中国弟兄会传统是如何形成的,因为弟兄会传统在圣职论的设计上,完全取法新约时期的教会模式,这就是说,不沿用和采纳初期殉道教父时期的主教制,不需要“居间阶级”(同上,第16页),而是最朴素的最初期家庭聚会时的模式,即,“每一个信徒都料理神的事,教会中不应当有居间阶级。教会只有大祭司,就是主耶稣。”[38]

“然而你还有一件可取的事,就是你恨恶尼哥拉一党人的行为,这也是我所恨恶的。”(启2:6)

围绕着给以弗所教会的信中的这一节,倪柝声开始进入他的圣经观和神学观,去探索预言中的启发和异象。

“尼哥拉党在教会历史中寻找不到。因为启示录是预言的书,所以我们还得从辞里面去讲究。‘尼哥拉’在希腊文是两个辞合成的。‘尼哥’就是‘征服’或者‘在他之上’的意思。‘拉’就是‘普通百姓’或是‘俗人、平信徒’的意思。所以,‘尼哥拉’就是‘征服平民,爬在平信徒之上’的意思。尼哥拉党就是有一班人高抬自己,过于一班的普通信徒。主在上面,普通信徒在下面,他们在主之下,可是在普通信徒之上。主恨恶尼哥拉党的行为。这一种爬在平信徒之上的行为,是主所不喜悦的。这一种居间阶级的行为,是一件可恨的事。不过在那时才有行为,还没有成为教训”。[39]

我们如何来理解尼哥拉党呢?显然,许多解经书,都是指向当时出现的异端,就如同初期300年间,教会一方面苦苦挣扎于各种教难中,除了保护普通弟兄姐妹,主教皆为主殉道外,还要清醒地面对教内的各种异端现象和言论。当时,既没有圣经正典,也没有一个统一的教义仲裁机构,而整个基督教世界完全是处在非法状态,帝国的所有阶层,无论是国家精英阶层,按照帝国的法律法规来防范被界定为非法宗教组织的各地教会,连知识阶层和普通民众阶层都对这个源自犹太教的新型宗教怀有敌意和疑虑。各地教会的处境时好时坏,显然使徒约翰时期的以弗所教会具有极大的特殊性。

《启导本圣经》的注释写道:“尼哥拉一党可能是当日教会中的异端。按早期教父的解释(例如伊格纳丢、爱任纽、亚历山大的革利免等),这个名称指败德坏行的挂名基督徒。他们与世界妥协,把自由当作拜偶像和放荡生活的藉口。在以弗所教会中,他们背离真道还只见于行为,但在别迦摩教会中,则已成为教训(2:15)。恨恶恶事是神所喜悦的。”[40]

著名的德国神学家佩特森研究启示录这一部分时这样写道:“关于尼哥拉教派我们知之甚少。爱任纽(Irenaeus)认为它就是色林教派(Cerinth)(参Adv. Haer. 《驳异端》III. 11,1)。佩塔乌的维克托里努斯(参其对启2:6的解经)认为使徒律令(Aposteldekret)的制订与尼哥拉派有一定关系。尼哥拉派要求对祭偶像牺牲的肉进行驱魔,以便他们自己享用。他们还要求,犯有奸淫罪者,一个星期后就可重获pax ecclesiae (与教会修好)。维克托里努斯显然把下文2:14中别迦摩教会的巴兰人等同于尼哥拉派。按希波利特(Hippolyt)的说法,尼哥拉只承认精神的复活,并且精神的复活在洗礼中就发生,但他们不承认肉体的复活。希波利特认为,尼哥拉派与提后2:17中的希墨钮(Hymenaus)和腓理徒(Philetus)是一回事(参见《驳斥一切异端》VII 36,3)。继爱任纽(参Haer. 《驳异端》I26,3)之后,希波利特把尼哥拉(Nikolaus)等同于《使徒行传》中的执事尼哥拉(徒6:5)。孰对孰错,今天无从知晓。只有一点,人们把尼哥拉派描述为某种类似灵智派的派别。它有可能是某种犹太基督教的灵智派,是行走的、推崇某种灵智派二元论的享受神恩者。”[41]

这就是说,古教父们将尼哥拉党解释为当时在教会里的异端,类似于后现代主义的今日,在许多教会中的口是心非的信徒,特别是有人格缺陷的独占权柄的独立教会主任牧师和教会领袖等。可以说,两千多年来,这样类型的人始终不绝于各个时期的各类教会内部。所有的异端都是教会内部出现的偏差、偏激和混杂所形成的。倪柝声具有很深的历史意识。他从预言中,得出“尼哥拉”词义中所包含的隐喻和预言,进而与其所在的差会时代的中国基督教联系在一起思考神的话。显然,各路西方差会在华宣教、事奉和拓展的过程中,也或多或少地将西方教会的宗派门户等特征性的弊端带进中国。倪柝声时代,中国积弱积贫,西方列强竞相以武力、商业和租借等各种手段试图瓜分中国,几次鸦片战争和众多的不平等条约下,西方差会不幸地在这个时代背景中在中国各地拓展事工,因此,或隐或现地产生了种族主义、民族主义和民粹主义的各种纠纷、嫌疑和冲突。倪柝声立志按照新约教会的模式,创建中国的弟兄会传统,其教会论的异象足可从这篇查经中显示。这样,我们就可以明白,为什么他坚定地选择不要居间阶级,即,主教-牧师-执事,历史教会的神品阶层,甚至连加尔文传统中的平信徒圣职制,即“牧师-博士-长老-执事”,[42] 还有极端改教派的“牧师-执事”等都完全回避。[43]

“在新约里有一个基本原则,就是所有神的儿女都是神的祭司。神在出埃及记第十九章呼召以色列人说,‘如今你们若实在听从我的话,遵守我的约,就要在万民中作属我的子民,因为全地都是我的;你们要归我作祭司的国度,为圣洁的国民。’(出19:5-6)神起初所定规的,乃是全国皆是祭司。但是不久拜金牛犊的事发生了。摩西摔碎了石版,并且说,谁站在神一边的,要动手杀他的弟兄。那时,利未人站到了神的一边来。结果那一天以色列人被杀的约有三千人。(出32:25-29)从此以后,就只有利未人才能做祭司,从祭司的国度变成了祭司的支派。……旧约祭司的阶级,就是居间的阶级。但是,在新约里,彼得说:‘惟有你们是被拣选的族类,是有君尊的祭司,是圣洁的国度,是属神的子民。’(彼前2:9)我们全教会都是祭司,是回到起初的情形去。”[44]

这就是倪柝声创建中国弟兄会的圣职观,他明确将直接回到新约时期的最初期教会作为自己的异象。在这样的使徒教会里,没有主教、没有牧师,没有教会领袖,弟兄姐妹们人人都是祭司。这是典型的弟兄会圣职观,自古开始,一直没有中断。最为可贵的是,在中国基督教史上,倪柝声不仅看见了这个脉络源自新约传统,而且还奇迹般地拓荒、创建了中国本土的弟兄会教会。就道成肉身的教义而言,地方教会在中国特定的历史时期,就是基督教中国化的一个典范,根本不需要来自西方差会的经济和行政的扶持,更何况支配和服从,同时,也从来没有向中国政府申请财务补助和扶持,而是原原本本地服务于社会,安贫乐道,遵纪守法。

在这样的圣职观下,倪柝声自然用批评的眼光审视了历史上和现实中存在着的一切圣职观,这就是为什么他的文章中对罗马天主教、信义宗、圣公宗等教阶森严的体制教会有许多的批评。我们需站在历史的处境上,来阅读、思考和理解倪柝声对历史教会(他的那个时代的术语是公会)的反思,就可以明白他的内心深处美好的愿望。这就是,我们这个基督徒应该顺服圣灵的拣选,回到新约教会的本源去看看如何走出一条蒙福的路!何等的气派!

“今天世界上教会分作三大类:一类是世界教会,就是罗马教。一类是国立教会,就像安立甘会、路德会等。一类是独立教会,像卫理会、长老会等等。在罗马教里有神甫制度,在安立甘会里有圣品制度,在独立教会里有牧师制度。我们所看见的,都是有居间阶级在那里包办属灵的事。但是神所要设立的教会,乃是要能放得进整个福音,没有居间阶级的。”[45]

注意,这就是倪柝声研究启示录七个教会的预言中获得的教会圣职观之心得和亮光,开启了他对整个基督教历史上的教会体制的思考。

他的教会论中的神学原则是:“凡能回到神当初目的和要求的,他就是得胜者。”[46] 那么,我们来看看,倪柝声究竟如何来审视在神全权引领的世界基督历史上,哪些教会没有最后成为得胜的教会。

4.2.2. 士每拿教会,逼迫时期的见证和持守(启2:8-11)

倪柝声从士每拿这个词义“没药”来解释预言中的大逼迫时期。“在教会历史中,使徒时代和紧接使徒时代后的教会大受逼迫。受苦是教会的特点,所以在这里你就看见教会的名字是士每拿。士每拿是从‘没药’这辞出来的,所以是苦的意思,是代表教会遭受苦难。”[47] 这就是说,第二个教会是以预言的方式,提醒我们思考使徒们这一代之后教会最初三百年间本质上是受逼迫的教会,受苦受难的教会,或者,在腥风血雨中磐石般屹立着的教会。这里我愿意用佩特森的判断来佐证倪柝声的亮光。佩特森如此评价初期受逼迫时期的教会:“回顾基督徒受迫害的历史,我们定会承认,受迫害的时代在我们看来,是基督教会最伟大的时代。基督徒受迫害的时代,不仅是教会史的组成部分,也是世界历史的组成部分。基督教因这些时代而以血和泪进入世界历史。倘若一颗心受神恩驱使,停止偶像崇拜,开始崇拜真神,这当然是一件了不起的事。但同样了不起的是,一个人不仅为自己的心而活,而且也为教会而活,并为主的身体献出自己的身体。” [48]

倪柝声就经文“也知道那自称是犹太人所说的毁谤话”(启2:9)来进入关于犹太人,特别是犹太教的介绍,其中依然是在其特殊的教会论视野中展开,其中可以看出中国本土的弟兄会在初创时期是如何思考古老的教会传统及其与旧约神学传统的关联。教会史上,最初的殉道教父基本上都是犹太人,因此,他们所受到的大逼迫许多是犹太教权威部门。如同福音书中的记载,那些犹太教的大祭司、文士、法律赛人,都是顽固的犹太传统持守者,对耶稣基督及其最初的门徒们构成最多的搅扰和麻烦。

“犹太教和基督教有好些基本的分别,在此我愿意提起应该特别注意的四点:第一,圣殿;第二,律法;第三,祭司;第四,应许。犹太人在世上用石头和金子盖起了一座辉煌的圣殿,作他们礼拜的地方。他们有十条诫命,还有许多其他的规条,作他们行为的标准。他们有祭司职分,是一班特别的人替他们办理属灵的事。他们还有在地上亨通的祝福。请你们注意,犹太教在地上是一个属地的宗教;他们有的是物质的圣殿,是字句的规条,是居间的祭司,是地上的享受。”[49]

倪柝声就犹太教森严有序的教阶结构来比较基督教,他确信他所在的那个时代,基督教基本上已经不再是士每拿教会形态了,完全犹太教化了。“今天的基督教已经犹太化了。犹太教有祭司,基督教有最严格的神甫,有比较严格的圣品人,一直到普通的牧师制度。神甫、圣品、牧师,他们包办一切属灵的事。……我告诉你,什么时候教会到一个地步,就是属灵的事只由几个人包办,那个教会已经是堕落了。”[50]

由此可见,在论到殉道教父时期的教会时,倪柝声就受苦和受逼迫时期的教会,并没有去讨论殉道者中也有许多主教和神父,也没有去讨论当时护教士们是如何用智慧和知识去勇敢地面对来自帝国精英阶层的疑问、挑战和打击,澄清真道,纠正谬误,而是始终围绕着教会的圣职结构来谈论。这足以说明,他的教会论围绕着启示录中的七个具有历史性预见的教会来为他正在着手拓展的中国弟兄会传统,即,小群(聚会处、地方教会等名称所指)做圣经启示层面的预备。(未完待续。)

本文转载自:普世社会科学研究网。

注释:

[16] “近代华人教会中研究教会教义颇具心得的,还有倪柝声、王明道、杨绍唐等人。他们三位都是保守派的领袖,知名度极高。” 林荣洪 编:《近代华人神学文献》,香港:中国神学研究院,1986年,第320页。

[17] 值得澄清的是,即使在海外华人福音派这样特殊的群体中,关于倪柝声的历史影响,除了梁家麟等相信五十年代“三自革新运动”和“控诉运动”背景中的大量诬告和举报信来在道德人格上贬低倪柝声外,许多不愿公开自己的误解的原因多半是因为倪柝声在监狱中被囚禁二十多年,并逝世于斯之事实,使得他们无法也不敢冒“政治不正确”之险,其实,他们并没有明白倪柝声之神学传承的特殊性。林荣洪、周永健、杨庆球、余达心等具有历史性和学术性的海外华人神学家至今都是凤毛麟角。

[18] 倪柝声,〈启示录的研究〉,见《倪柝声文集》,第16册,台北:台湾福音书房,民国八十年(1991),第13页。

[19] 奥斯邦 (Grant R. Osborne), 《启示录注释》上,(Revelation I),顾华德 译, 吴存仁 审订,台北:中华福音神学院出版社,2008年,第140-150页。

[20] 倪柝声:〈教会的正统〉,见《倪柝声文集》第三辑,台北:台湾福音书房,民国八十年(1991),第47册,第13页。(本文就此一律标注为:倪:1945,页数)。

[21] “There are such things as ‘apocalyptic communities’ and that we can describe their sociology. This assumption needs to be challenged. In the Bible we possess literature that has been called ‘apocalyptic.’ It has been given this designation because the Greek word that underlies the word ‘apocalyptic’ means ‘to uncover’, ‘reveal’, and because, in texts such as Dan. 8:15-26, the meaning of a vision or omen is explained to a human by a supernatural being. In that case of Dan. 8:15-26 Daniel’s vision is explained by the angel Gabriel. Apocalyptic literature has certain distinctive features, such as the interpretation of dreams, visions, and omens; and emphasis on supernatural beings, such as angels; a tendency to dualism between good and evil, and the dividing up of time into epochs or periods. This literature is also concerned with the future, as well as describing the past and present with the help of imagery and symbolism drawn from mythological literature.” Howard Clark Kee etc. The Cambridge Companion to the Bible, Cambridge University Press, 1997, p.271.

[22] 倪:1945,4.

[23] “布尔特曼致力表明,启示具有历史事件的特征,以反对正统神学超自然的启示概念;而巴特却关切上帝自我启示是绝, 对自主的、不可证明的、不可推论的和无法比拟的。布尔特曼从生存处境出发在一种全新的上帝证明法的架构内建构他的启示观。而巴特建构的上帝自我启示概念却对应安瑟伦的本体论上帝证明。……然而,这却意味着,他们两者都跟特定的神学传统进行缠斗,并从启示概念这里得到关于上帝启示的新言说的途径,而没有先询问,关于上帝启示的字眼在旧约和新约中所涉及的内容究竟为何?”莫尔特曼(Jurgen Moltmann): 《盼望神学》(Theologie der Hoffnung, Untersuchungen zur Begrundung und zu den Konsequenzen einer christlischen Eschatologie), 曾念粤 译,香港:道风书社出版,2007年,第41页。

[24] Anthony Milton, Catholic and Reformed, The Roman and Protestant Churches in English Protestan Thought 1600-1640, Cambridge University Press, 1995, pp. 412-418.

[25] 倪:1945,5。

[26] 倪:1945,7。

[27] “天启文学”是一启示性的文学类型,具有叙事架构。当中,启示是透过另一世界的存在物向人类这个接受者传递,揭示一超越的现实(transcendental reality), 这超越是时间上的,也是空间上的。是时间上,因这超越的现实展现了终末的拯救;是空间上,因它引入了一个非人间的超自然世界。“(J.J. Collins)Richard J. Bauckham, 《启示录神学》(The Theology of the Book of Revelation), 邓绍光 译,香港:基道出版社,2000,第8页。

[28] 倪:1945,7。

[29] 倪:1945,8。

[30] 斐洛,《论摩西的生平》,石敏敏 译,北京:中国社会科学出版社,2007年,第25页。

[31] 佩特森(Erik Peterson): 《此世的君王:〈约翰启示录〉解经及增值神学文稿》(Die Offenbarung des Johannes und politisch-thelogische Texte),谷裕 译,上海:华东师大出版社,2015年,第29页。

[32] 同上,第61页。

[33] Gehard Ebeling, Martin Luther, 1512,traduit par Pierre Buelher, Labor et Fides, Geneve, 1983, p.99; L’Oeuvre de Luther, XV. Epitre aux Galates,Labor et Fides, Geneve, 1969, p.129. 路德的原话出自魏玛版路德全集第7卷第505页。英译文为:“Nearly the entire Scripture and the

knowledge of all theology depends upon the correct understanding of law and gospel.” In: Weimarer Ausgabe of Luther’s Works, vol. 7, p.505.

[34] Karl Barth, Karl Barth, The Theology of John Calvin, translated by Geoffrey W. Bromiley (First published 1922 as Die Theologie Calvins by Theologischer Verlag, Zürich), Grand Rapids, Michigan: Wm. B.Eerdmans, 1995), 84.

[35] 卡尔 • 巴特针对保守的德国国家教会对纳粹政权的立场作出基于路德“律法-福音”教义的神学的和政治学的解释,专门将加尔文的“福音-律法”理解范式重新发现,并强势凸现出基督徒在社会政治问题上的道义和责任。见Evangelium und Gesetz, Munich, Kaiser, 1935. 而艾伯林的研究则表明德国国家教会对路德的教义学原则之诠释是片面的,甚至是政治化的,并非路德本义,见: Luther, Introduction à une réflexion théologique, traduit par A.Rigo et Pierre Bühler, Genève, Labor et Fides, 1983, p.160ss.

[36] 倪:1945,8。

[37] “In the first century, Ephesus was the 4th largest city in the Empire and capital of the province of Asia. …… It was ‘temple keeper of the great Artemis’ (Acts 19:35), the goddess whose Ephesian shrine was one of the wonders of the World, and also a major center for the promotion of emperor worship. In the early 50’s Paul had founded the church in the city and had ministered there longer than anywhere else. The fact that the Ephesian congregation is named firstly among the 7 indicates its importance in John’s day.” The Interpreter’s One-Volume Commentary on the Bible, Edited by Charles M. Laymon, Nashville and New York: Abingdon Press, 1971, p.950.

[38] 倪:1945,16。

[39] 倪:1945,15.

[40]《圣经》(启导本,红字版),香港:海天书楼,1993年,第1847页。

[41] 佩特森(Erik Peterson): 《此世的君王:〈约翰启示录〉解经及增值神学文稿》(Die Offenbarung des Johannes und politisch-thelogische Texte),谷裕 译,上海:华东师大出版社,2015年,第18页。

[42] E. Choisy, La Théocratie à Genève au temps de Calvin, Genève, 1897, pp. 48。Jean Calvin, Les Ordonnances ecclesiastiques de 1561, in Calvin-Studienausgabe, Band 2, Gestalt

und Ordnung der Kirche, hrsg. von Eberhard Busch, Neukirchener Verlag, 1997, pp. 236-279.

[43] A. I. Hermingjard, Correspondance des Reformatuers dans les pays de langue francais, vol. 9, Genève, George & Cie.,1897, pp. 116-121.

[44] 倪:1945,15。

[45] 倪:1945.17。

[46] 倪:1945.18。

[47] 倪:1945.19。

[48] 佩特森(Erik Peterson): 《此世的君王:〈约翰启示录〉解经及增值神学文稿》(Die Offenbarung des Johannes und politisch-thelogische Texte),谷裕 译,上海:华东师大出版社,2015年,第20页。

[49] 倪:1945.23。

[50] 倪:1945.27。